今週の tutorial は〈医療人文学と倫理・哲学〉。テーマは immunity。医療に関連して「免疫」と訳されるこの言葉は、もともとは munus(公共の責任や負債)から免除されている状態のこと。日本にいる海外の外交官等が日本の法律に縛られない「外交特権」(「外交関係に関するウィーン条約」第二十九条以下)も”diplomatic immunity”。中世ヨーロッパでは、封建領主からの支配や介入から逃れるために、商人ギルドや都市が、国王や教会などの上位の権力者から特許状を得て、地方領主の支配からのimmunity を獲得した。ギルドや都市は上位の権力者から保証された自治権を行使し、自らの商慣習を成文化したり市民のための法 civil law を発展させた。その意味で immunity は、市民社会発展の基礎となる重要な歴史学そして法律の概念。そこから転じて、体の周りにあるものから身を守るためのメカニズムを表現する用語となった。免疫と訳される生物学の immunity は、この歴史概念を「借用」したもの。生物学では個体 individual が外部からの侵入を防ぐために発動するシステムのことを免疫機能(素人説明!)と呼び慣わしてきた。ここでは「外敵と戦う」等のイメージが用いられてきた。特に近年は、予防接種をしてコロナウィルスに対する抗体を獲得し罹患することを避ける、という免疫の話が盛んに行われた。しかし今日、生物学や遺伝学における「共生 symbiosis」の研究が、単純化された免疫概念に大きな修正を迫っている。個体は、すでに多くの他の生命体との共生によって維持されている。完全に独立した個は存在しない。消化に不可欠な腸内細菌が一つの例。また、すべての細胞の中にあり、(アポトーシスと関わるとも言われ)近年話題になってる細胞小器官 Organelle のミトコンドリアも、もとは別の生命体でありそれが共生を経て取り込まれて真核細胞に発展したとされる。ヒトのミトコンドリアの総重量は、体重の1割になると言われる。免疫を、自他を完全に区別し外からのものを排除して純粋な内を守るというイメージで語ることは、もはやできない。むしろ生命は、他の生命との共生の中、さらには環境との交流によって成り立っている、というのが最近の研究に基づく理解。Immune はゲートキーパーの役割を担う。

このように展開された immune の概念を念頭に、コロナ禍における移動制限や予防接種の倫理が「医療人文学と倫理・哲学」におけるディスカッションのテーマ。個人の自由を、功利主義的な論理(最大多数の最大幸福)で制限することは倫理的に問題を孕む。ミシェル・フーコーが提唱した「生政治 biopolitics」が大切な視点。政治権力が、それを根拠に政策の正当性を主張する「科学的データ」は客観的なものなのか?その議論の限界は?民主主義における意思決定プロセスにおいて、公衆衛生 Public Health は特権的なテーマなのか?パンデミックにおいて、医薬品の安全性チャックは緩和されて良いのだろうか?集団免疫の獲得は、進化の過程への介入か?また、上記の個体と環境との交流を考えた時、環境問題は生命進化への影響を持っているのではないか?などなど。生物学と倫理・哲学との最先端の接点に触れた気がする。

~~~

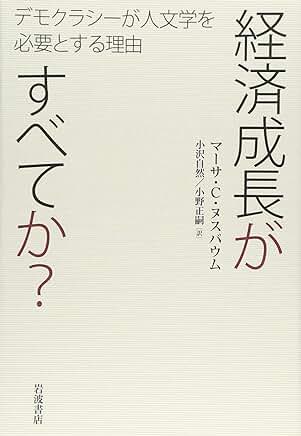

火曜日のセミナーは、作家で Harris Mancester College の上級研究員 Senior Research Fellow である Jeanette Witerson との時間。彼女の作品は、日本語の翻訳も数多く出版されている。現代社会の知のあり方が、専門家のためのデータによって占められている状況の中で、人文学の重要性が主張される。「語る」という営みの持つ創造性。例えば、伊藤のように母語でない言語で思考し語るときの不自由さなども話題になった。この日の reading list に加えられていたのが、Martha Nussbaum (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities(マーサ・C・ヌスバウム『経済成長がすべてか?:デモクラシーが人文学を必要とする理由』、2013: 岩波書店)。副題が示すように、現代の知のあり方に対して警鐘を鳴らす内容。この本については、今日オンラインで担当した、立正佼成会教育ネットワーク「風」の教育塾での講演「教育とグリーフケア」でも紹介した。

~~~

先週の日曜日の礼拝は、Merton College Chapel。Oxford 最古のCollege。今上天皇(Happy Birthday !)が皇太子時代に留学していた。Magdalen College や New College では高声部は変声期前の少年が担当するが、Merton の Choir では女声。少年の声が天上を奏で心が浄化される感覚だとすると、女声は人間を慈しみ心が深く潤う感覚。世界レベルの Choir。現代の教会音楽作曲家 John Rutter [https://johnrutter.com/meet-john] が、3月28日に Sheldonian Theater, Oxford で、Fauré Requiem と彼自身が作曲した Requiem を指揮する(Ratter の Requiem には、神の怒りを表現する “Dies irae” は含まれない。カトリック教会の典礼改革に従ったのか、それとも彼自身の神学か? “Pie Jesu”がお勧め。Rutter の曲を桃山学院大学聖歌隊で何百回指揮したことか!)。そして演奏はこの Choir of Merton College。Merton College Chapel のオルガンは10年前に建造されたドブソン社製。英国最高のオルガンの一つ [https://www.merton.ox.ac.uk/dobson-organ]。先週のONHPの講義担当は、現 Oxford 大学総長 Vice-Chancellor の Professor Irene Tracey [https://www.ndcn.ox.ac.uk/team/irene-tracey]。 医学部の「痛み」の専門家。来週訪日されると聞いていたので、その目的を尋ねてみた。一つは大学に実践倫理の教授職と研究所を支える基金を提供している上廣倫理財団を訪問するとのこと。そして “And then, of course, I will visit your Emperor.” とのこと。Professor Traycey ご自身も Merton College 出身で、2019年から2022年に大学総長になるまでの期間は Warden of Merton College。

~~~

以下、毎回のお願い:バックグラウンド・リサーチが不十分なものも掲載します。限られた体験に基づく主観的な記述が中心となります。引用等はお控えください。また、このブログ記事は、学びの途上の記録であり、それぞれのテーマについて伊藤の最終的な見解でないこともご理解ください。Blogの中では個人名は、原則 First Name で記すことにしました。あくまでも伊藤の経験の呟きであり、相手について記述する意図はありません。

伊藤高章 t.d.ito@sacra.or.jp